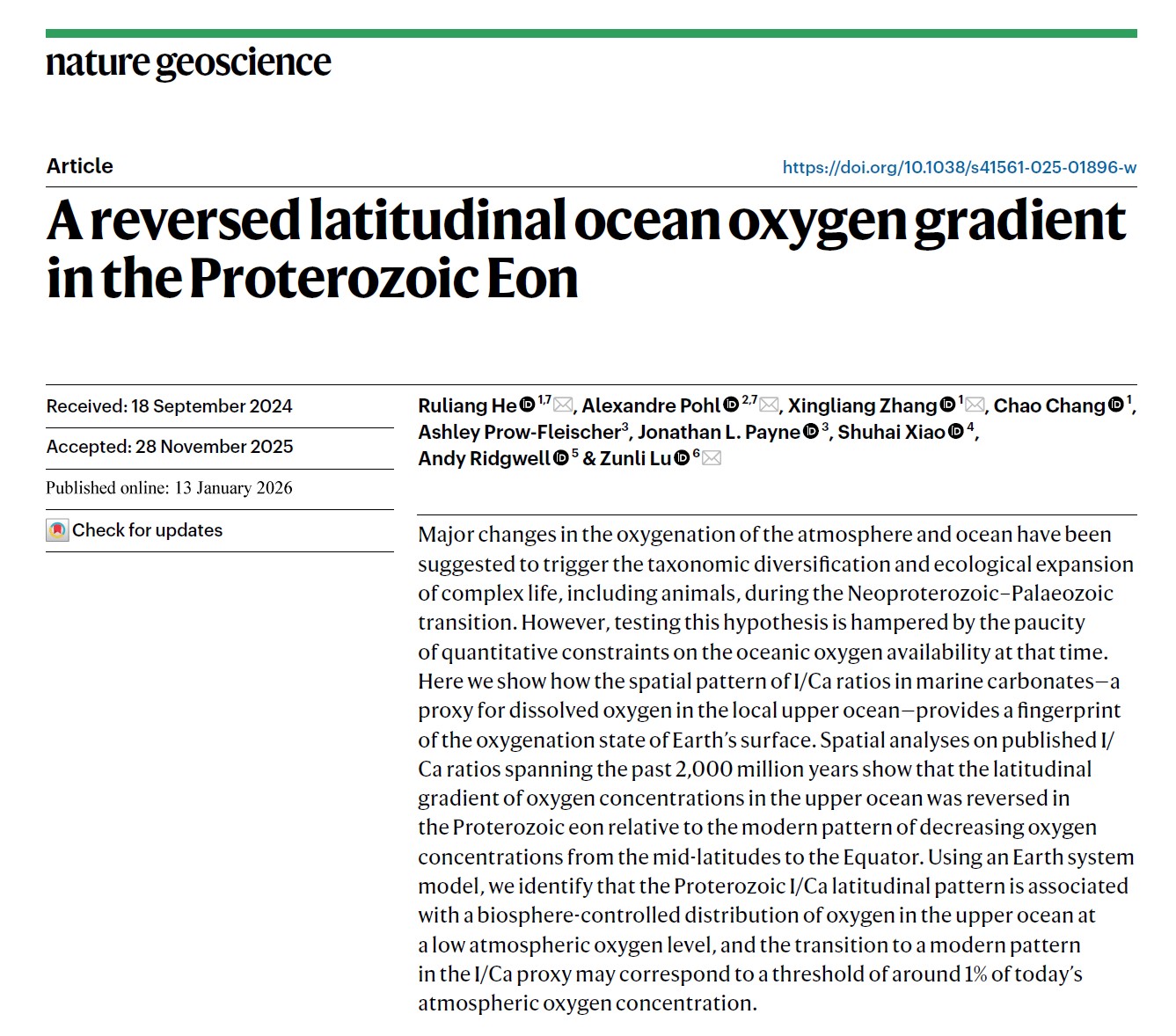

海洋氧气含量是影响早期生命辐射和演化的关键因素。海洋的面积极其广袤, 氧气含量的空间差异性很强。比如,早期地球海洋的氧气分布可能为生产力所主导的“氧气绿洲”模式,而现代大洋生产力勃发的水体更易缺氧,氧气的空间分布面貌截然不同。

海洋氧气含量是影响早期生命辐射和演化的关键因素。海洋的面积极其广袤, 氧气含量的空间差异性很强。比如,早期地球海洋的氧气分布可能为生产力所主导的“氧气绿洲”模式,而现代大洋生产力勃发的水体更易缺氧,氧气的空间分布面貌截然不同。

2025年12月17日,西北大学与西班牙格拉纳达大学、美国田纳西大学以及中国科学院地质与地球物理研究所合作,以封面论文在生物学领域NI (Nature Index) 期刊《英国皇家学会会刊B辑:生物科学》(Proceedings of the Royal Society: B)发表了题为《Late Ordovician calcified peyssonnelialean red algae: systematics and evolutionary significance》的研究成果。西北大学地质学系博士研究生庄蔚菱为该论文第一作者,刘丽静副教授为通讯作者。该项成果表明,我国研究者首次在新疆塔里木盆地上奥陶统发现了目前已知最早的钙质耳壳藻目(Peyssonneliales)红藻化石,这也是目前最早的确切的红皮藻亚纲(Rhodymeniophycidae)的化石记录,距今约4.5亿年,将钙质耳壳藻目化石记录从晚白垩世(Aptian, 121.4-117 Ma)提前到晚奥陶世(Katian, ~453Ma)。本研究为红皮藻亚纲的早期分化提供了重要化石证据,而且为揭示钙质红藻在早古生代起源和奥陶纪钙质红藻辐射演化规模及奥陶纪热带海洋生物礁群落的变革有重要意义。

2025年12月17日,西北大学与西班牙格拉纳达大学、美国田纳西大学以及中国科学院地质与地球物理研究所合作,以封面论文在生物学领域NI (Nature Index) 期刊《英国皇家学会会刊B辑:生物科学》(Proceedings of the Royal Society: B)发表了题为《Late Ordovician calcified peyssonnelialean red algae: systematics and evolutionary significance》的研究成果。西北大学地质学系博士研究生庄蔚菱为该论文第一作者,刘丽静副教授为通讯作者。该项成果表明,我国研究者首次在新疆塔里木盆地上奥陶统发现了目前已知最早的钙质耳壳藻目(Peyssonneliales)红藻化石,这也是目前最早的确切的红皮藻亚纲(Rhodymeniophycidae)的化石记录,距今约4.5亿年,将钙质耳壳藻目化石记录从晚白垩世(Aptian, 121.4-117 Ma)提前到晚奥陶世(Katian, ~453Ma)。本研究为红皮藻亚纲的早期分化提供了重要化石证据,而且为揭示钙质红藻在早古生代起源和奥陶纪钙质红藻辐射演化规模及奥陶纪热带海洋生物礁群落的变革有重要意义。

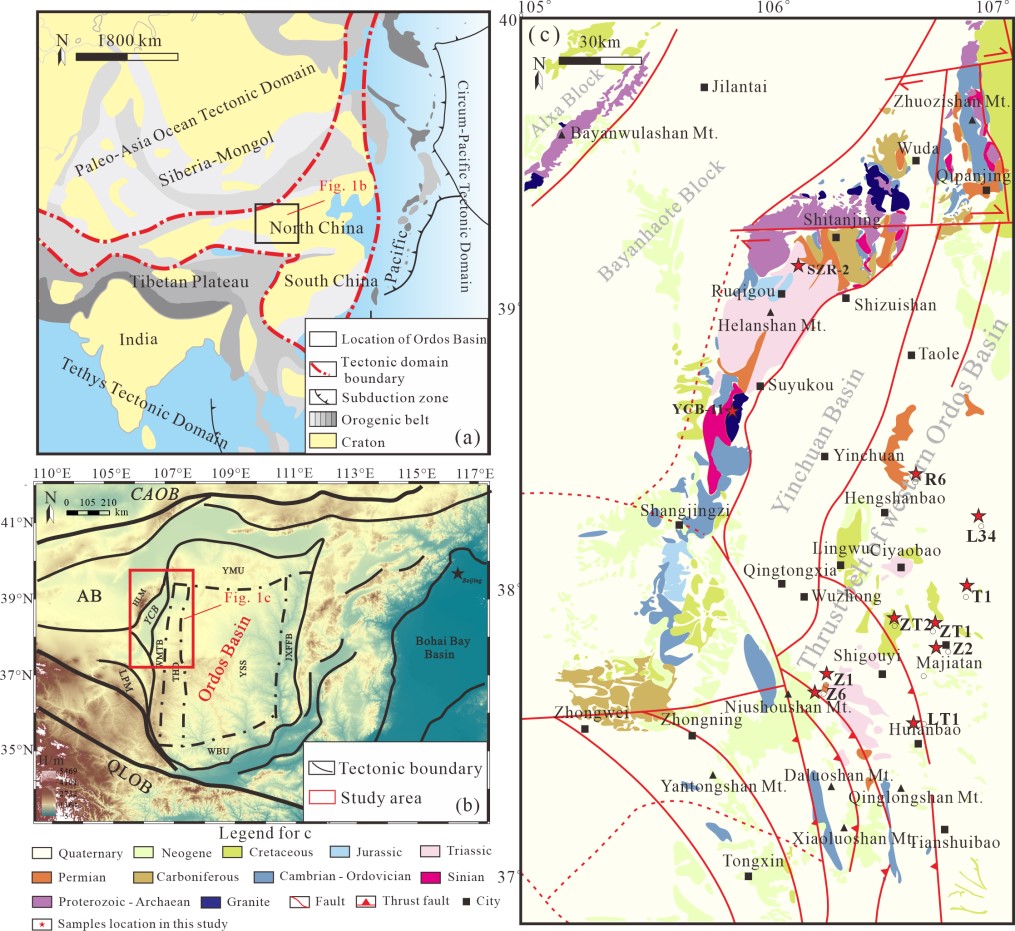

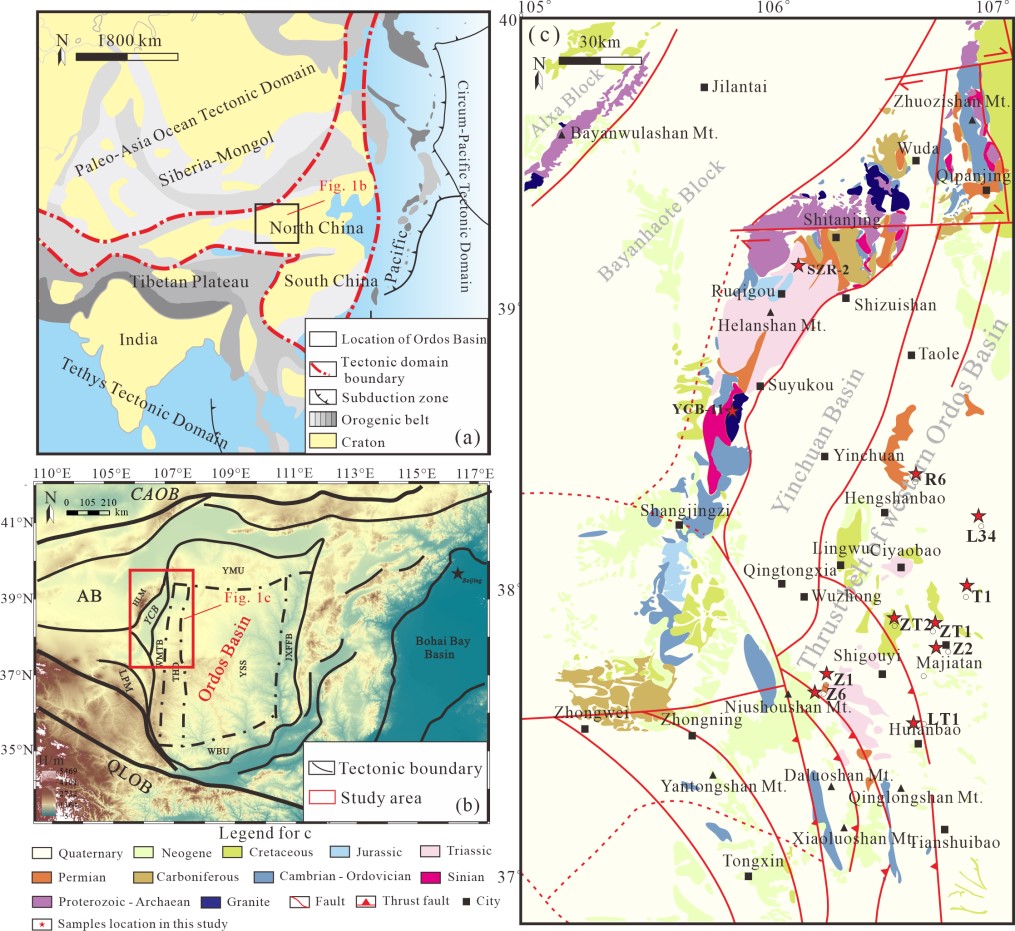

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,保存了从太古宙到新生代的沉积地层,是研究中国内陆构造演化的重要区域。盆地西缘位于阿拉善地块、中亚造山带、秦岭造山带以及青藏高原东北缘的交汇部位,构造活动强烈,尤其是自中生代以来的构造变形和多期造山运动,使其成为研究构造演化过程的理想场所。

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,保存了从太古宙到新生代的沉积地层,是研究中国内陆构造演化的重要区域。盆地西缘位于阿拉善地块、中亚造山带、秦岭造山带以及青藏高原东北缘的交汇部位,构造活动强烈,尤其是自中生代以来的构造变形和多期造山运动,使其成为研究构造演化过程的理想场所。

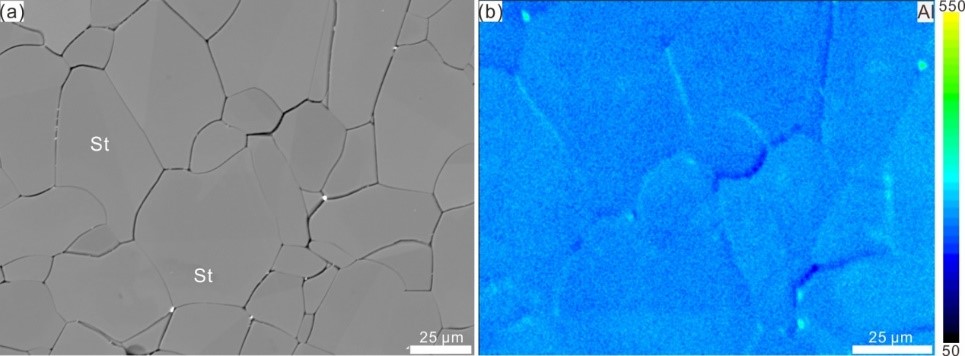

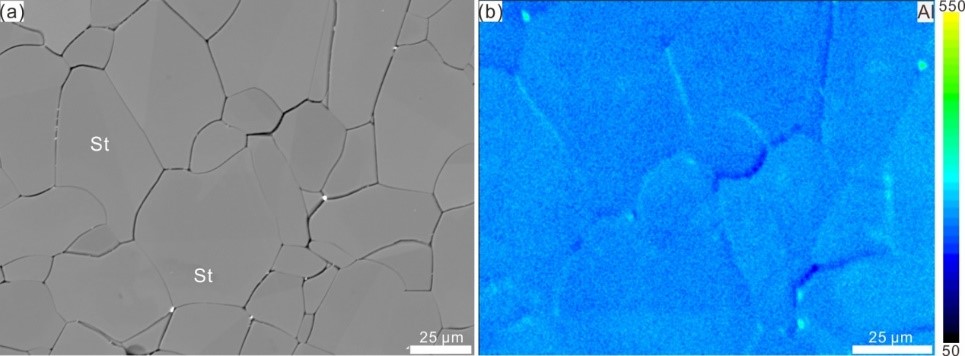

近几十年来板块构造理论的一项重要突破,是认识到大陆地壳可以发生深俯冲到大于80-120公里甚至超深俯冲到大于250-300公里的地幔深度并折返回地表。确定大陆地壳的最大俯冲-折返深度,对揭示地壳物质循环、壳幔相互作用、深部地幔动力学过程以及岩石圈演化具有重要意义。

近几十年来板块构造理论的一项重要突破,是认识到大陆地壳可以发生深俯冲到大于80-120公里甚至超深俯冲到大于250-300公里的地幔深度并折返回地表。确定大陆地壳的最大俯冲-折返深度,对揭示地壳物质循环、壳幔相互作用、深部地幔动力学过程以及岩石圈演化具有重要意义。

海洋氧气含量是影响早期生命辐射和演化的关键因素。海洋的面积极其广袤, 氧气含量的空间差异性很强。比如,早期地球海洋的氧气分布可能为生产力所主导的“氧气绿洲”模式,而现代大洋生产力勃发的水体更易缺氧,氧气的空间分布面貌截然不同。

海洋氧气含量是影响早期生命辐射和演化的关键因素。海洋的面积极其广袤, 氧气含量的空间差异性很强。比如,早期地球海洋的氧气分布可能为生产力所主导的“氧气绿洲”模式,而现代大洋生产力勃发的水体更易缺氧,氧气的空间分布面貌截然不同。

2025年12月17日,西北大学与西班牙格拉纳达大学、美国田纳西大学以及中国科学院地质与地球物理研究所合作,以封面论文在生物学领域NI (Nature Index) 期刊《英国皇家学会会刊B辑:生物科学》(Proceedings of the Royal Society: B)发表了题为《Late Ordovician calcified peyssonnelialean red algae: systematics and evolutionary significance》的研究成果。西北大学地质学系博士研究生庄蔚菱为该论文第一作者,刘丽静副教授为通讯作者。该项成果表明,我国研究者首次在新疆塔里木盆地上奥陶统发现了目前已知最早的钙质耳壳藻目(Peyssonneliales)红藻化石,这也是目前最早的确切的红皮藻亚纲(Rhodymeniophycidae)的化石记录,距今约4.5亿年,将钙质耳壳藻目化石记录从晚白垩世(Aptian, 121.4-117 Ma)提前到晚奥陶世(Katian, ~453Ma)。本研究为红皮藻亚纲的早期分化提供了重要化石证据,而且为揭示钙质红藻在早古生代起源和奥陶纪钙质红藻辐射演化规模及奥陶纪热带海洋生物礁群落的变革有重要意义。

2025年12月17日,西北大学与西班牙格拉纳达大学、美国田纳西大学以及中国科学院地质与地球物理研究所合作,以封面论文在生物学领域NI (Nature Index) 期刊《英国皇家学会会刊B辑:生物科学》(Proceedings of the Royal Society: B)发表了题为《Late Ordovician calcified peyssonnelialean red algae: systematics and evolutionary significance》的研究成果。西北大学地质学系博士研究生庄蔚菱为该论文第一作者,刘丽静副教授为通讯作者。该项成果表明,我国研究者首次在新疆塔里木盆地上奥陶统发现了目前已知最早的钙质耳壳藻目(Peyssonneliales)红藻化石,这也是目前最早的确切的红皮藻亚纲(Rhodymeniophycidae)的化石记录,距今约4.5亿年,将钙质耳壳藻目化石记录从晚白垩世(Aptian, 121.4-117 Ma)提前到晚奥陶世(Katian, ~453Ma)。本研究为红皮藻亚纲的早期分化提供了重要化石证据,而且为揭示钙质红藻在早古生代起源和奥陶纪钙质红藻辐射演化规模及奥陶纪热带海洋生物礁群落的变革有重要意义。

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,保存了从太古宙到新生代的沉积地层,是研究中国内陆构造演化的重要区域。盆地西缘位于阿拉善地块、中亚造山带、秦岭造山带以及青藏高原东北缘的交汇部位,构造活动强烈,尤其是自中生代以来的构造变形和多期造山运动,使其成为研究构造演化过程的理想场所。

鄂尔多斯盆地位于华北克拉通西部,保存了从太古宙到新生代的沉积地层,是研究中国内陆构造演化的重要区域。盆地西缘位于阿拉善地块、中亚造山带、秦岭造山带以及青藏高原东北缘的交汇部位,构造活动强烈,尤其是自中生代以来的构造变形和多期造山运动,使其成为研究构造演化过程的理想场所。

近几十年来板块构造理论的一项重要突破,是认识到大陆地壳可以发生深俯冲到大于80-120公里甚至超深俯冲到大于250-300公里的地幔深度并折返回地表。确定大陆地壳的最大俯冲-折返深度,对揭示地壳物质循环、壳幔相互作用、深部地幔动力学过程以及岩石圈演化具有重要意义。

近几十年来板块构造理论的一项重要突破,是认识到大陆地壳可以发生深俯冲到大于80-120公里甚至超深俯冲到大于250-300公里的地幔深度并折返回地表。确定大陆地壳的最大俯冲-折返深度,对揭示地壳物质循环、壳幔相互作用、深部地幔动力学过程以及岩石圈演化具有重要意义。