碳作为典型的变价元素,其在地幔中的赋存形式主要受氧逸度(fO2)控制。在高氧逸度条件下,碳以碳酸盐和CO2形式存在,可显著降低地幔固相线,诱发部分熔融并形成碳酸盐熔体;而在低氧逸度环境下,碳则以金刚石、石墨或金属碳化物的形式存在,这些还原态相对稳定,对地幔固相线无影响。因此,约束地幔氧逸度是研究深部碳循环的关键。

通常情况下,地幔源区的氧逸度多通过幔源岩浆原始熔体的氧逸度来推断,但近期研究表明幔源岩浆的氧逸度易受分离结晶和脱气作用干扰,难以保留原始熔体的信息。橄榄石作为玄武质岩浆的首个结晶矿物,其微量元素组成不仅能反映源区岩性,还能记录初始熔体的温度和氧逸度特征。因此,橄榄石斑晶微量成分的研究为重建原始岩浆氧逸度提供了有效途径。

为了研究地幔氧逸度对深部碳循环的影响,中国科学院海洋研究所的张方毅副研究员和西北大学赖绍聪教授团队选择西秦岭礼县地区新生代黄长岩这一深源富碳熔体为研究对象,通过对其中的橄榄石斑晶进行系统性研究,取得以下主要认识:

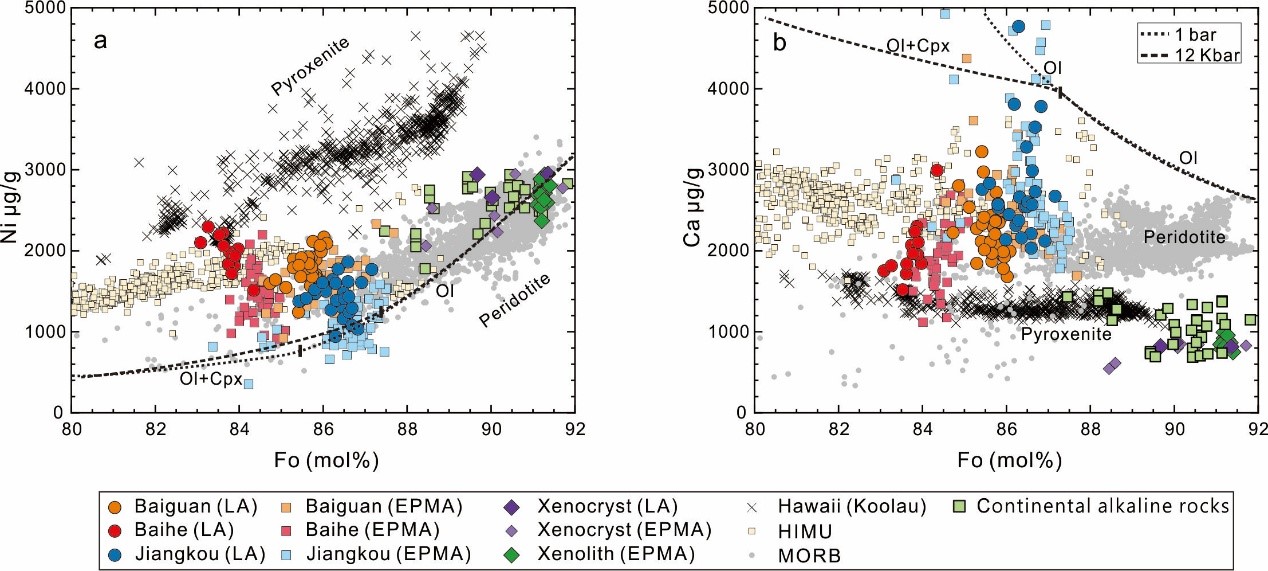

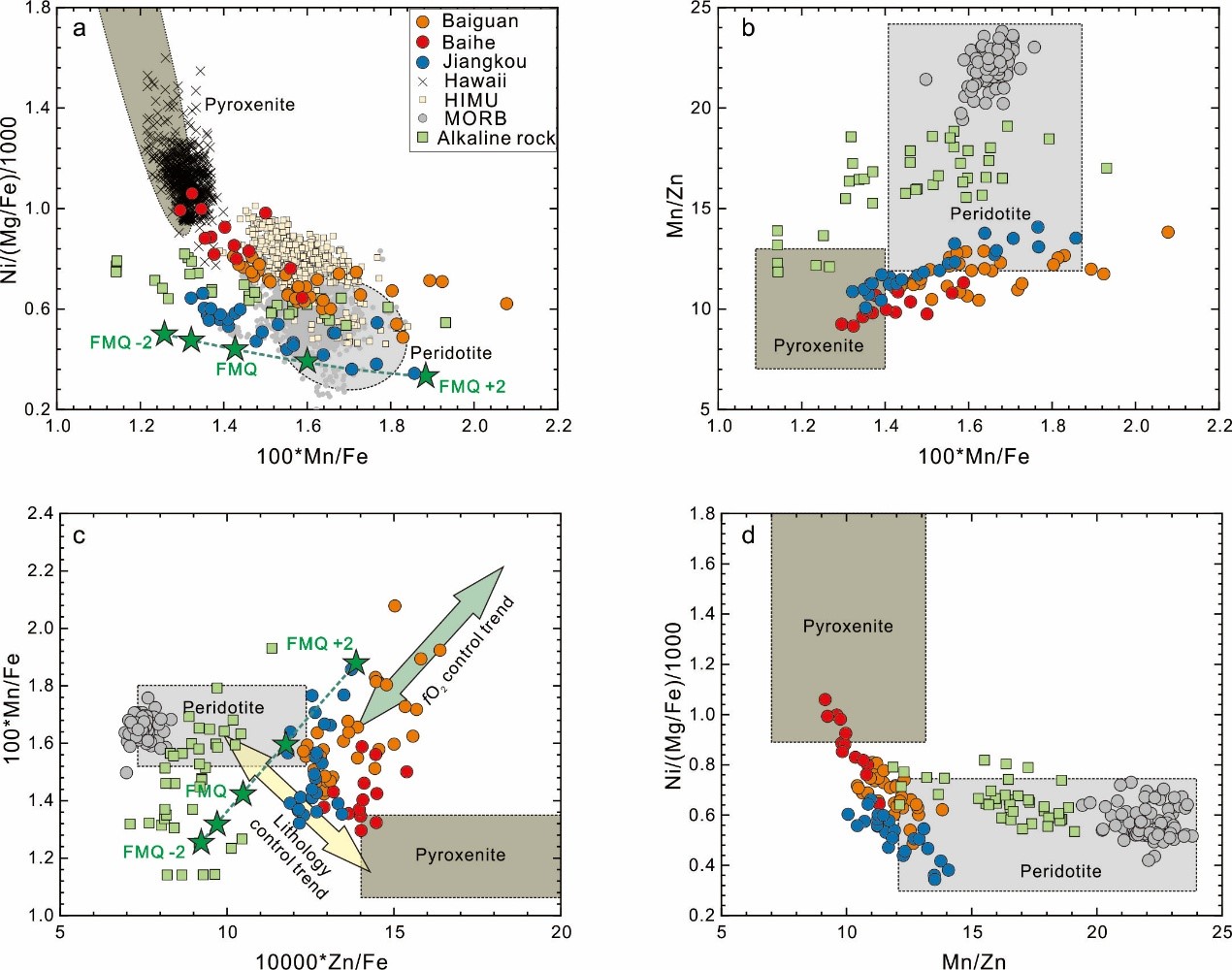

(1)西秦岭黄长岩的橄榄石斑晶成分具有截然不同的特征,白河地区的橄榄石具有低Fo值,高Ni含量,低Ca含量和高Fe/Mn比值的特征,同时其还记录了较低的氧逸度(ΔFMQ −0.14 ± 0.24, 1σ)。而白关和江口地区的橄榄石则具有高Fo值,低Ni含量,高Ca含量和低Fe/Mn比值和较高氧逸度(ΔFMQ +0.55 ± 0.43, 1σ)的特征(Fig. 1, 2)。

图1. 西秦岭黄长岩中橄榄石的成分特征

图2. 西秦岭黄长岩中橄榄石的微量元素比值特征

(2)不同地区橄榄石成分的区别并不能由分离结晶和扩散作用来解释,而是反映了截然不同的源区成分和氧逸度特征,即白河地区黄长岩的源区为还原性的辉石岩,而白关和江口地区黄长岩的源区为氧化性的碳酸盐化橄榄岩。

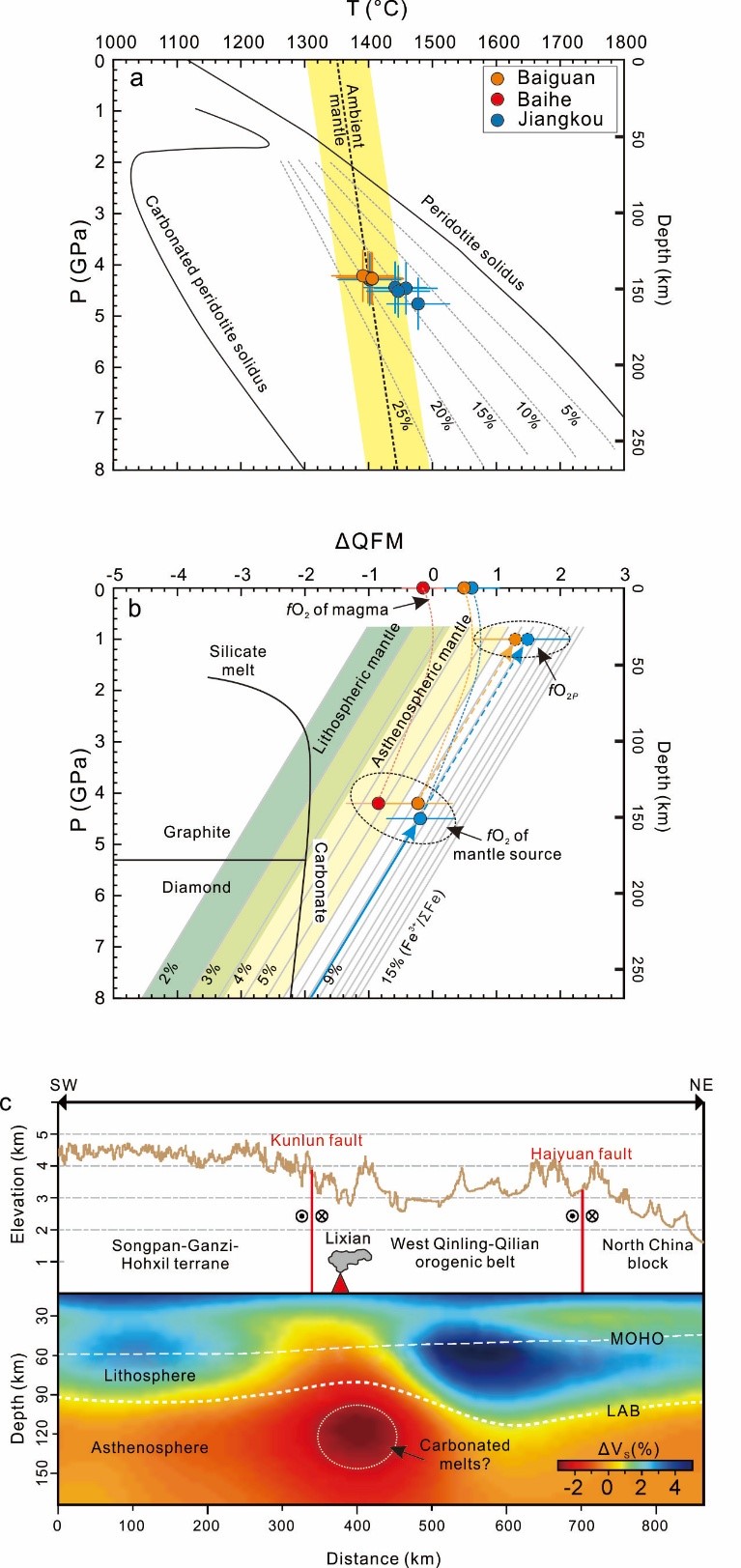

(3)温压计算显示,西秦岭黄长岩形成于4.2–4.7 GPa、1391–1478 °C,对应的地幔潜在温度(1376 ± 27 °C)与MORB相似。然而其源区的氧逸度(ΔFMQ −0.21 ± 0.52, 1σ)却显著高于同深度亏损软流圈地幔和岩石圈地幔(Fig. 3)。这一现象表明高度氧化的源区是形成深源富碳熔体的前提条件,而非高的地幔温度。

图3. 西秦岭黄长岩地幔源区的温度,压力(a)和氧化还原状态(b)特征

(4)前人的Mg-Ca-Zn同位素研究结果表明西秦岭黄长岩源区中存在再循环的碳酸盐沉积物。本研究提出在地幔过渡带深度,碳酸盐沉积物可以与地幔反应,形成富Fe3+和单质碳的地幔橄榄岩。这些氧化性的橄榄岩可以在随后的减压上升过程中经历“氧化还原熔融”,形成富碳酸盐熔体。

研究成果以“Trace Elements in Olivine Reveal Lithological and Redox Heterogeneity in the Mantle Source of Carbonated Silicate Melts: Constraints from Cenozoic Melilitites in the West Qinling Orogen, China”为题发表于国际学术期刊Journal of Petrology,中国科学院海洋研究所副研究员张方毅为第一作者,西北大学赖绍聪教授为通讯作者,共同作者还包括西北大学朱韧之副教授,秦江锋教授,杨航博士,夏玉洪博士,钟哲昊博士,杨振硕士,长江大学朱毓教授,长安大学赵少伟副教授和中国科学院海洋研究所张丽鹏副研究员。该成果得到了国家自然科学基金(Grant 42172056 和 42303054),山东省青年基金项目(Grant ZR2023QD059)和西北大学大陆动力学国家重点实验室开放课题(Grant 22LCD14)的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1093/petrology/egaf081